On ne peut construire une maison sans en dessiner au préalable les plans, indispensables à l'obtention du permis de construire. La communication technique s'appuie en grande partie sur le dessin technique, lequel se base sur un ensemble de normes qu'il est nécessaire de connaître et de respecter.

Ce cours expose quelques éléments de la communication technique. Des livres sur ce sujet donneront des informations bien plus complètes, les normes européennes et internationales constituant la référence.

L’étude fonctionnelle des systèmes peut se faire :

Le CdCF est un document par lequel le besoin du demandeur d'un produit est exprimé en termes de fonctions de service. Pour chacune d'elles sont définies des critères d'appréciation et leurs niveaux. Chacun de ces niveaux est assorti d'une flexibilité.

Le CdCF comporte quatre parties :

Plusieurs méthodes s'appuyant sur des schémas permettent d'analyser et de décrire le fonctionnement d'un système. Parmi ces schémas, on trouve le graphe d'association, le diagramme FAST et le bloc fonctionnel (d'après S.A.D.T.).

Il consiste à mettre en évidence les fonctions de service entre le système et les composantes du milieu environnant. Ces fonctions peuvent être classées :

Une fonction principale est une relation entre deux ou plusieurs composantes du milieu environnant par l'intermédiaire du produit. Les autres fonctions sont dites complémentaires.

La méthode FAST permet, à partir d'une fonction principale à satisfaire, une décomposition en fonctions techniques pour aboutir aux solutions technologiques. Partant d'une fonction, elle s'appuie sur une technique interrogative.

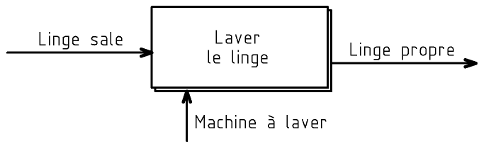

Il consiste à dessiner une boîte avec des flèches et à écrire :

Il est possible de rajouter :

Chaque boîte peut se décomposer en diverses boîtes représentant les sous-fonctions principales qui doivent satisfaire la fonction principale énoncée dans cette boîte.

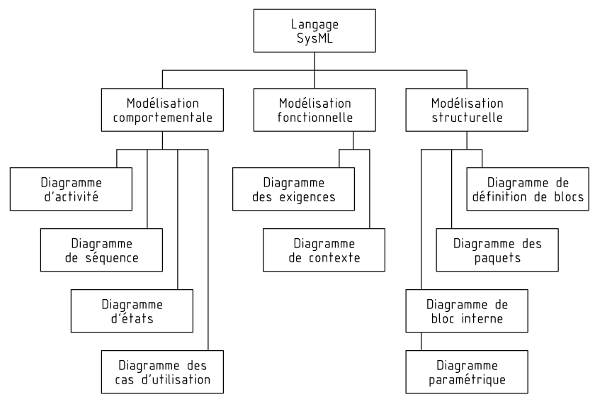

Initié par l'organisation à but non lucratif INCOSE, le langage SysML est une adaptation du langage UML pour les applications d'ingénierie système. Le langage UML, développé par l'association à but non lucratif OMG, est utilisé en informatique.

Le langage SysML comporte divers types de diagrammes pour trois sortes de modélisation :

Une solution peut se représenter avec :

Un objet se compose généralement de plusieurs pièces. Selon le point de vue du concepteur :

Le concepteur travaille essentiellement avec trois types de documents :

Un trait se définit par :

| Nom du trait | Dessin du trait | Principales utilisations |

|---|---|---|

| Continu fort |  |

Contours et arêtes vus |

| Interrompu fin |  |

Contours et arêtes cachés (dessinés s'ils apportent une aide à la compréhension du dessin) |

| Mixte fin |  |

Axes des cylindres, des cônes, plans de coupe |

| Continu fin |  |

Hachures, arêtes fictives, filetages, cotes |

| Mixte fin à deux points et un tiret long |  |

Pièces voisines (n'appartenant pas à l'objet représenté mais dont l'emplacement est montré) |

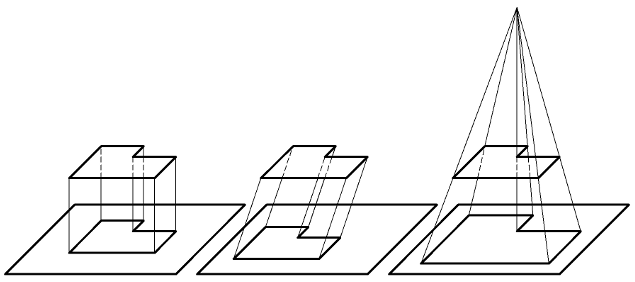

D'une manière générale, un dessin représente la projection d'un objet sur un plan. Cette projection peut être orthogonale, oblique ou conique. Ci-dessous, une plaque en forme de L est projetée selon ces trois possibilités.

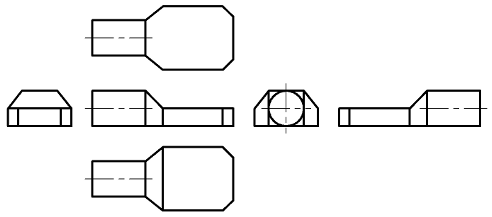

Une vue plane est une projection orthogonale de l'objet sur un plan parallèle à une face principale (ou un plan de symétrie) de l'objet. Un dessin comporte souvent plusieurs vues planes de l'objet.

Selon la norme européenne, la vue de face étant choisie :

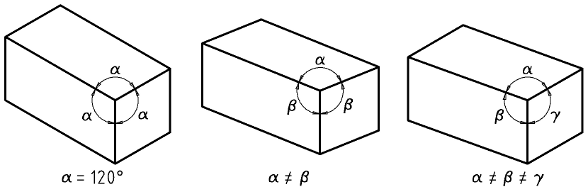

Selon le mode de projection choisi, une perspective peut être :

Ci-dessous, un parallélépipède illustre les différents types de perspectives rencontrées en dessin industriel.

Perspective axonométrique

C'est une projection orthogonale de l'objet sur un plan non parallèle à une face principale (ou un plan de symétrie) de l'objet.

Selon le plan de projection, cette perspective peut être :

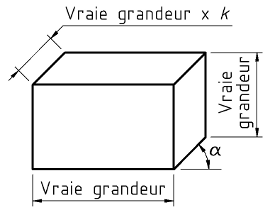

Perspective cavalière

C'est une projection oblique de l'objet sur un plan parallèle à une face principale (ou un plan de symétrie) de l'objet.

Elle se caractérise par :

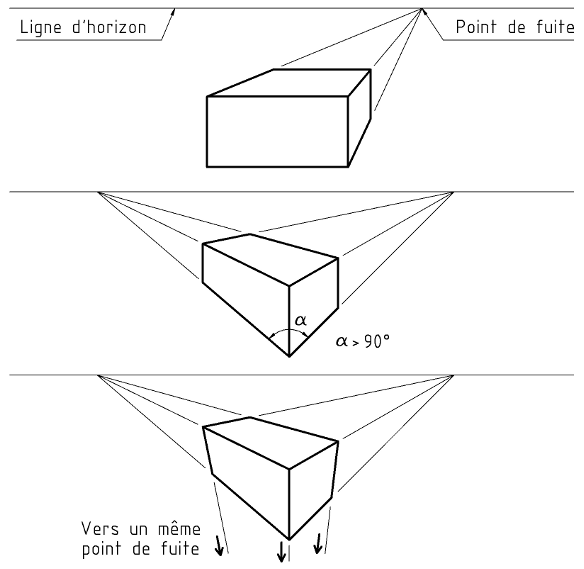

Perspective d'horizon

C'est une projection conique de l'objet.

Selon le plan de projection, cette perspective peut être :

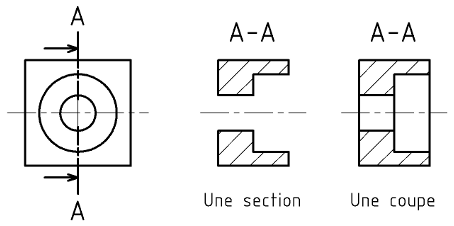

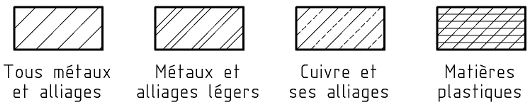

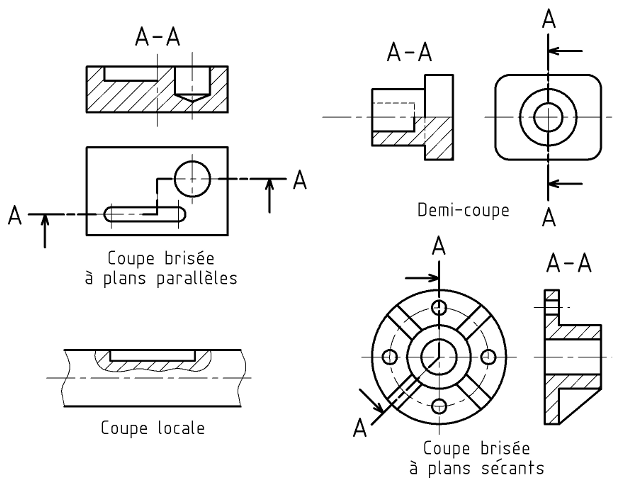

Un plan de coupe étant défini :

Le plan de coupe se dessine en trait mixte fin, renforcé aux extrémités. A chaque extrémité, une flèche indique le sens d'observation. Une même lettre majuscule est affecté à chaque flèche, afin de pouvoir identifier différents plans de coupe. Le nom d'une coupe ou d'une section, placé au dessus de la vue, utilise les mêmes lettres que celle du plan de coupe, séparées par un tiret.

Remarques

Coupes particulières

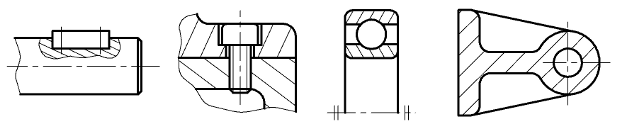

On ne coupe pas

On dit qu'une tige est filetée et qu'un trou est taraudé. Le pas est la distance parcourue par la vis ou par l'écrou effectuant un tour. La plupart des filetages sont à droite, ce qui signifie qu'on visse dans le sens horaire. Le filet métrique est le plus courant mais il en existe d'autres : Filet trapézoïdal, rond, carré...

Pour un filetage comme pour un taraudage, on peut définir deux cylindres : Celui qui passe par le sommet des filets et celui qui passe par le fond des filets. Le diamètre nominal est toujours le diamètre du plus grand de ces deux cylindres.

Pour un taraudage, le diamètre de perçage est égal au diamètre nominal moins le pas.

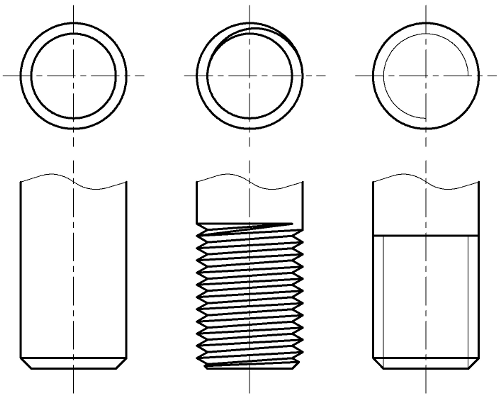

Représentation d'un filetage

Ci-dessous à gauche, une tige avant filetage, au milieu, la tige filetée et à droite, ce qu'on dessine : La limite entre la zone fileté et la zone lisse est représentée en trait continu fort. Le cylindre qui passe par le fond des filets est représenté en trait continu fin. En vue de dessous, ce cylindre est représenté par trois quart de cercle en trait continu fin.

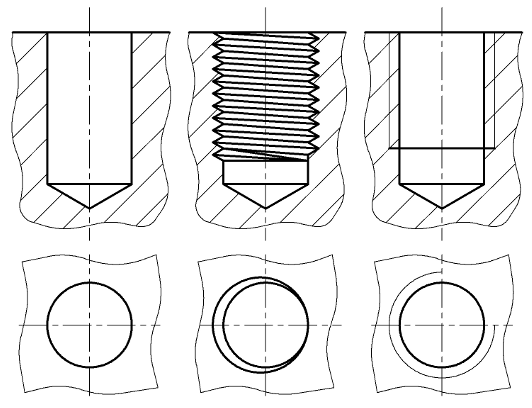

Représentation d'un taraudage

Ci-dessous à gauche, un trou avant taraudage, au milieu, le trou taraudé et à droite, ce qu'on dessine : La limite entre la zone fileté et la zone lisse est représentée en trait continu fort. Le cylindre qui passe par le fond des filets est représenté en trait continu fin. En vue de dessus, ce cylindre est représenté par trois quart de cercle en trait continu fin.

Représentation d'un filetage dans un taraudage

Ci-dessous à gauche, une tige filetée vissée dans le trou taraudé et à droite, ce qu'on dessine : La partie filetée est toujours dessinée par dessus la partie taraudée.

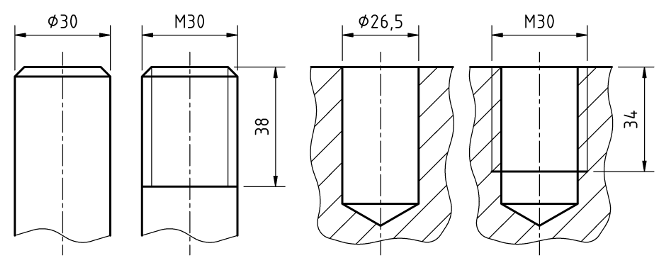

Cotation d'un filetage métrique

On indique :

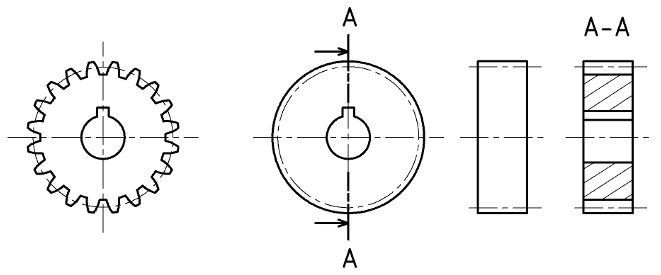

En vue extérieure, on représente le cylindre de tête et le cylindre primitif. En vue en coupe, on représente le cylindre de tête, le cylindre primitif et le cylindre de pied. Le plan de coupe passe toujours entre deux dents (même pour un nombre impair de dents).

Ci-dessous à gauche une roue dentée, à droite ce qu'on dessine, avec une vue de gauche extérieure et une vue de gauche en coupe.

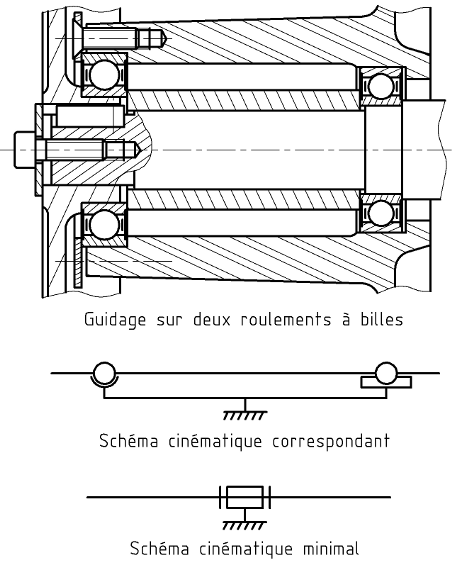

Une solution technique peut être présentée avec un schéma cinématique, moins précis qu'un dessin technique mais plus rapide à réaliser. Dans un schéma cinématique, les pièces sont représentées sous forme filaire, les liaisons par leur représentation normalisée. Un schéma cinématique est dit minimal s'il ne fait intervenir que les groupes de pièces cinématiquement liées (classes d'équivalence).

Un exemple classique est celui d'une liaison pivot sur deux roulement à billes. Le roulement supportant les charges axiale et radiale est modélisé par une liaison rotule. L'autre roulement ne supportant qu'une charge radiale est modélisé par une liaison linéaire annulaire.

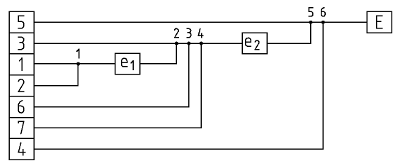

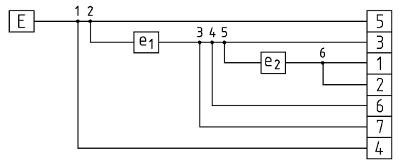

Le schéma de démontage comporte :

Un descriptif peut être associé à chaque opération de démontage.

| Numéro | Opération | Repère | Nombre | Outillage |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Enlever les vis | 4 | 2 | Tournevis cruciforme |

| 2 | Retirer le sous-ensemble | e1 | 1 | Action manuelle |

| ... | ... | ... | ... | ... |

Le schéma d'assemblage est généralement le symétrique du schéma de démontage, à ceci près que les opérations de démontage deviennent des opérations de montage et que leur ordre est inversé.